Guía Práctica del laboratorio microbiológico en agua y alimentos (Parte XIV)

"Lo poco que hoy soy, lo soy en razón de todo lo que he aprendido"

(El Autor)

GUÍA PRACTICA del LABORATORIO MICROBIOLOGICO

en AGUA y ALIMENTOS (Parte XIV)

b. ALIMENTOS

Hay una serie de razones que justifican la necesidad

de analizar los alimentos para determinar cualitativa o cuantitativamente sus

microorganismos. los principales objetivos

del análisis microbiológico son asegurar:

(1) que el alimento cumple ciertas normas

estatutarias;

(2) que se ajusta a normas internas establecidas por

la compañía procesadora y a las externas exigidas por el

comprador;

(3) que las materias alimenticias que llegan a la

factoría para ser procesadas cumplen las normas exigidas y las pactadas con el

productor;

(4) que se mantienen el control del proceso y la

higiene de la línea de fabricación.

Los métodos del examen microbiológico utilizados

para controlar la calidad del alimento son en sí mismos muy variados y

dependientes, en gran parte, del alimento que va a ser analizado. Conviene

estudiar los análisis bajo los siguientes encabezamientos:

1. Estimación del número total de microorganismos.

2. Estimación del número de microorganismos

indicadores.

3. Examen o estimación del número de

microorganismos alterantes de los alimentos y de otros grupos especiales.

4. Examen o estimación del número de

microorganismos productores de toxiinfecciones alimentarias y de los

microorganismos patógenos transportados por los alimentos.

5. Análisis de los productos metabólicos de

los microorganismos; a menudo requieren técnicas más sofisticadas de las que

sólo disponen los laboratorios mejor dotados.

Uno de los mayores problemas del análisis

microbiológico de los alimentos es determinar el número de muestras de un lote

o de un día de trabajo que deben analizarse para asegurar que el producto o

material alimenticio cumple la norma exigida. Obviamente cuanto mayor sea el número de muestras tomadas, mayor será la

confianza en los resultados, pero puesto que el alimento empleado con fines

analíticos representa un gasto no recuperable, debe alcanzarse un compromiso

entre la exactitud de los resultados y la economía del análisis. los esquemas

de muestreo, actualmente en uso, implican el análisis de cinco o diez muestras

por lote, o de la raíz cuadrada del número de envases por lote; sin embargo,

podría argüirse que una cantidad tan grande de muestras está totalmente

injustificada cuando se obtienen resultados concordantes buenos.

Por lo

tanto, las fuentes microbianas disponibles deben usarse prudentemente y el

muestreo será máximo con los alimentos que se sabe que son microbiológicamente

peligrosos y con los que dan resultados erráticos; el muestreo será también

grande con los que se han sometido a un cambio de procesado y siempre que haya

tenido lugar un fallo en la línea de procesado. También debe tenerse en cuenta

que el número de análisis se ve afectado por la razón o causa que lo motiva;

así, se necesitan menos pruebas para la confirmación de un estándar o norma

satisfactorio que cuando el fin perseguido es la eliminación de un producto no

satisfactorio. Cualquier esquema de

muestreo digno debe tener una base estadística y a los lectores que necesiten

mayor información sobre tales esquemas les recomiendo la lectura de

Microorganismos de los alimentos, Vol. 2 (Comisión Internacional de

Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos, ICMSF, 1974* - *Esta obra

ha sido publicada en español por EDITORIAL ACRIBIA, S. A., Zaragoza) en donde

encontrarán todos los datos que precisen. La Comisión

Internacional (ICMSF), citada en el punto anterior, define a la “muestra

representativa” como aquélla cuyo estado es tan parecido como sea posible a la

del lote (o partida) del que se tomó. Por lo tanto, es necesario evitar todo

tipo de perjuicio y asegurarse de que se toman suficientes muestras. Como mejor

se realiza esto es mediante el muestreo al azar, utilizando tablas de números

aleatorios según recomienda la Comisión (ICMSF, 1974). Sin embargo, debe

tenerse en cuenta el posible aumento de microorganismos en el equipo y por lo

tanto en el alimento, durante la producción de una partida; el producto suele

contener muchos menos microorganismos al comienzo que a la terminación del

trabajo de la fábrica, lo que deberá tenerse presente en cualquier esquema de

muestreo. De otra parte, si el equipo

se ha limpiado mal, los alimentos pueden contaminarse mucho al iniciarse el

trabajo. En consecuencia, puede ser ventajoso retirar los productos a

intervalos de tiempo regulares; ello no supone una depreciación del muestreo al

azar y se emplea frecuentemente.

Otras dificultades del muestreo

derivan de la consistencia heterogénea del producto alimenticio y si el

alimento no es homogéneo se requiere un muestreo más frecuente. Como ejemplos

extremos se pueden citar la leche, de la que sólo se requiere una pequeña

muestra del alimento bien mezclado y algunos de los productos actuales,

compuestos de múltiples ingredientes, lo que puede hacer imposible obtener la

cantidad requerida de cada uno para contar con una muestra representativa;

consecuentemente debe hacerse un análisis por separado de cada

componente. Cuando los microorganismos

se limitan a zonas específicas del alimento el muestreo es en ocasiones

deliberadamente desequilibrado, por ejemplo, en alimentos como la carne, el

pescado y la fruta la mayoría de sus microorganismos se localizan en las

superficies externas y son éstas, por lo tanto, las que constituyen las

principales regiones de muestreo. Los alimentos líquidos no presentan

problemas y corrientemente se muestrean con pipetas después de mezclarse bien.

Los alimentos sólidos los presentan a menudo, por lo que para superar las

dificultades de la toma de muestras se utilizan diversas técnicas.

En alimentos

cuyas unidades son relativamente manejables, como aves y pescado, la canal

entera se lava con agitación en un medio de muestreo líquido, si bien se admite

que con tal tratamiento sólo se recupera una parte de la flora; se obtienen

recuentos mayores si se incluyen en la solución de lavado abrasivos, como arena

estéril. Durante muchos años se han usado mucho para el muestreo de superficies

las torundas de algodón húmedo, pues tienen la ventaja de ser de fácil manejo y

cuando se utilizan conjuntamente con una lámina metálica, dotada de ventana,

permiten la toma de muestra de un área superficial equivalente; después de

frotada dicha área, el soporte de la torunda se rompe y aquélla se separa y

deja caer en un diluyente agitándose entonces para separar los microorganismos

del algodón. Las recuperaciones alcanzadas con estas técnicas de la torunda son

pobres, debido a la adherencia de los microorganismos a la superficie del

alimento y a su retención en la torunda, pero pueden mejorarse, si al área

muestreada vuelve a frotarse con otra torunda seca. los métodos del agar de

contacto, en los que un medio estéril sólido a base de agar se presiona contra

la superficie a muestrear, dan recuentos todavía menores que los de las

técnicas de la torunda, pero constituyen el sistema de muestreo de uso más

sencillo ya que el medio puede someterse a incubación directamente. En el caso de carnes, pescados y aves, los recuentos más altos se

obtienen con el llamado «muestreo destructivo». Pueden tomarse muestras con

sacabocados pre esterilizados, lo que tiene la ventaja de que se analiza un

área superficial conocida que varía con el diámetro del sacabocados utilizado.

Escalpelos y cuchillas también son bastante populares, pero con tales

instrumentos la relación área superficial/volumen es imposible de controlar.

También

pueden tomarse muestras de áreas conocidas empleando un escarificador dérmico y

un cilindro metálico estéril que contiene el diluyente (Barnes et al., 1973).

Las carnes picadas y los alimentos graniformes, como guisantes y harina, son

más fáciles de muestrear ya que pueden tomarse pesos conocidos. Algunas de las

técnicas de muestreo microbiano estudiadas más atrás sirven también para el

examen del equipo de procesado de los alimentos, por ej., el lavado con un

volumen conocido de agua o de diluyente, el empleo de torundas, posiblemente

con lámina metálica y los métodos del agar de contacto. Excepto cuando se

emplean torundas o lavados, se toma un peso conocido de la muestra del alimento

(por ej., 10 ó 25 g). El alimento se adiciona a un diluyente estéril adecuado,

como solución de Ringer diluida al 1/4 o agua de peptona al 0,1 % y se trata a

continuación de forma que se liberen en el diluyente los microorganismos del

alimento.

El tratamiento implica un mezclado mecánico o un pase por el

Stomacher. En esta última técnica, muy popular actualmente, la muestra, junto

con un volumen conocido de diluyente, se coloca en una bolsa de plástico

estéril que es golpeada por una especie de paletas en el interior del

Stomacher. El volumen de diluyente utilizado generalmente es nueve veces mayor

que la muestra (por ej., 25 g de guisantes en 225 ml de diluyente) de forma que

se obtenga un homogeneizado 10-1, a partir del cual se preparan las

correspondientes diluciones (10-2, 10-3, 10-4,

etc.) dependiendo de la calidad microbiológica del alimento o superficie objeto

del análisis. Una de las pruebas microbiológicas más corrientes llevadas a

cabo en los alimentos es el recuento viable total, conocido también como

recuento estándar en placa y recuento aeróbico en placa. Para ello se siembran

diluciones adecuadas de una muestra de los alimentos en medios de agar que

contienen nutrientes suficientes para permitir el crecimiento del mayor número

posible de microorganismos. los nutrientes de que se compone, por ejemplo el

agar nutritivo, (Nutritive Agar, Oxoid) son: extracto de carne, extracto de

levadura y peptona (un hidrolizado enzimático de carne fresca que contiene

diversas sales inorgánicas, factores de crecimiento y péptidos). El pH del medio

se ajusta generalmente a 7 – 7,4 para recuperar las bacterias y no los mohos y

levaduras.

Las células bacterianas individuales, transferidas a la placa con el

diluyente, se multiplican normalmente durante la incubación. Así puede hacerse

una estimación del número total de células viables (es decir, células capaces de

crecer en el medio de recuperación) en la dilución sembrada, calculando después

de la incubación el recuento del número total de colonias bacterianas que se

desarrollan; naturalmente en las condiciones aerobias normales crecerán las

aerobias obligadas y las aerobias facultativas. Para estar seguro de que el cultivo es puro, repetir el proceso entero;

para ello tomar una colonia aislada y sembrar por estrías una segunda

placa. Las temperaturas de incubación seleccionadas dependen del alimento

que va a examinarse. Las temperaturas corrientemente utilizadas son 45º C para

las termófilas, 37º C para las mesófilas y 20º C para mohos y levaduras.

Mientras la última temperatura es conveniente para las bacterias psicrótrofas y

también para muchas mesófilas, para una estimación más exacta de las

psicrótrofas se utilizan a veces temperaturas más bajas (por ej., 1 – 7º C);

debe recordarse siempre que ninguna temperatura de incubación excluye por

completo a todos los microorganismos de otro grupo. Son

muchas las técnicas en placa empleadas para la enumeración del número total de

bacterias viables, de las que describiremos brevemente cinco. La enumeración de

las colonias se lleva a cabo tradicionalmente de forma manual, con el empleo de

un contador de colonias iluminado, con cuya ayuda el laborante cuenta cada

colonia individual (véase más abajo). Esta operación puede ser tediosa e

inexacta, salvo que en el medio de cultivo haya crecido un número adecuado de

colonias (idealmente menos de 300, si bien por razones estadísticas se

requieren también como mínimo 30 colonias). En los últimos años se han ideado

una serie de instrumentos de recuento automático de colonias que permiten

obtener en pocos segundos recuentos exactos.

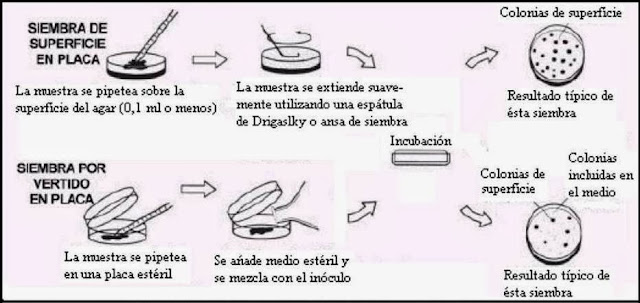

En el método de vertido en

placa, se vierten en una serie (o mejor dos series) de placas de

Petri alícuotas de 1 ml de las diluciones apropiadas del alimento. A

continuación se adicionan a cada placa unos 10 – 15 ml de agar nutritivo

fundido, enfriado a 45º C, y se mezcla cuidadosamente con la alícuota

correspondiente. Después de solidificado el agar, se incuban las placas a la

temperatura requerida durante un tiempo que depende de las condiciones de

incubación (por ej., 1 – 2 días a 37º C, 3 – 4 días a 20º C y 7 – 10 días a 5º

C). Después de la incubación se contarán las

colonias de las placas que contienen entre 30 y 300 colonias; a partir de este

recuento puede calcularse fácilmente el número de bacterias viables por gramo

(o por cm2) de alimento. En el método de

extensión en placa, se vierte previamente el medio en placas de Petri y se deja

solidificar; a continuación se extienden uniformemente por la

superficie alícuotas de 0,1 ml de las correspondientes

diluciones mediante el empleo de varillas de vidrio estériles en forma de L

(Espátula de Drigalsky).

Las placas se incuban como

antes. Las ventajas de esta técnica son: primero que las células bacterianas

termosensibles (esto es las psicrótrofas) no se destruyen por el agar fundido,

lo que podría ocurrir, en cierta extensión con el método anterior, si la

temperatura del agar es demasiado alta; segundo, todas las colonias crecen en

la superficie del agar y pueden observarse y picarse fácilmente si fuera

necesario, mientras que en el método de vertido en placa muchas colonias se

desarrollan incrustadas en el agar, teniendo menor tamaño y siendo más difíciles

de subcultivar. Con esta técnica de la gota en placa, también se emplea un

medio de agar solidificado. Se utilizan pipetas especialmente calibradas que

vierten 0,02 ml por gota. En la superficie de la placa se dejan caer cinco

gotas separadas (o sea 0,1 ml) que se dejan secar antes de la incubación. Sólo

deben contarse las placas cuyas diluciones producen 20

colonias por gota. Puesto que los métodos citados además de requerir

bastante tiempo son caros en material, se ha desarrollado otro más rápido que

utiliza menores cantidades, es el método de la «gotita de agar». En esta

técnica las diluciones se preparan con agar fundido y las colonias se

desarrollan en las gotas solidificadas (0,1 ml) durante la incubación. El

recuento de las colonias se facilita empleando un visor de proyección que

amplía las gotitas unas diez veces aproximadamente. Otro método semiautomático, cada vez más popular, es el de la placa en

espiral, en el que una máquina vierte continuamente un volumen conocido de

muestra en la superficie de una placa de agar que gira. La cantidad de muestra

depositada disminuye a medida que el tubito dosificador se desplaza desde el

centro a la periferia de la placa girante; de esta forma durante la incubación

las colonias bacterianas se desarrollan siguiendo un trazo en espiral.

El

recuento puede realizarse manualmente empleando una red de contaje o mediante

contadores de colonias basados en rayos láser, especialmente diseñados para su

empleo con esta técnica. Comparaciones realizadas con métodos más tradicionales

han demostrado que no hay diferencias significativas en los recuentos

obtenidos. A medida que los microorganismos se multiplican en

un medio de crecimiento, acaecen diminutos cambios de impedancia que pueden

medirse haciendo pasar por el medio una pequeña corriente eléctrica. A una concentración concreta de microorganismos tiene lugar un cambio

marcado de impedancia y como es lógico, con una carga bacteriana inicial más

alta esta concentración umbral se alcanza antes. Así puede estimarse el

número de microorganismos inicialmente presentes en el alimento; para ello se

registra el tiempo requerido (tiempo de detección) para alcanzar el umbral,

empleando muestras del alimento diluidas en un medio de crecimiento. Se ha

demostrado que hay una buena concordancia entre los recuentos viables

convencionales y los tiempos de detección. Además, los tiempos requeridos para

los análisis son normalmente de unas 5 horas lo que permite estimar rápidamente

la calidad. En ocasiones puede necesitarse obtener el número

total de microorganismos (esto es, células viables y muertas) de nuestros

alimentos como, por ejemplo, alimentos enlatados y leche pasteurizada. En

portaobjetos de vidrio se hacen extensiones de la muestra, generalmente

diluida, que se tiñen con un colorante adecuado. Se cuenta el número total de

células microbianas de un número dado de campos microscópicos y del recuento

obtenido puede calcularse aproximadamente el número total de microorganismos

por gramo de alimento.

El análisis rutinario de los alimentos para poner de

manifiesto un amplio rango de bacterias patógenas es impracticable en la

mayoría de los laboratorios, bien porque están inadecuadamente

dotados, bien porque el tamaño de la muestra impediría su

manejo convenientemente. Por ello se ha convertido en práctica corriente

investigar en los alimentos la existencia de bacterias que indican la posibilidad

de la presencia de las productoras de toxiinfecciones alimentarias o de otras

patógenas. Por ello se les denomina

«microorganismos indicadores» y se catalogan frecuentemente como de gran

importancia al establecer la seguridad y calidad microbiológica de los alimentos.

Las principales bacterias empleadas como indicadores son coliformes,

enterococos y, más recientemente, enterobacteriáceas. En ocasiones resultan una

buena guía los recuentos viables totales a 37º C, si bien su relación con la

seguridad de los alimentos es más bien débil. Una vez que se

obtiene un cultivo puro, normalmente se ha de propagar (se le hace crecer de

nuevo). Seguramente, el investigador deseará obtener más células para poder

trabajar con ellas. Para cultivar microorganismos en el laboratorio, se ha de

preparar un medio de cultivo, líquido o sólido, con todos los nutrientes

necesarios para su crecimiento. Los medios sólidos se hacen generalmente,

añadiendo agar a los líquidos. El tipo de

medio que utiliza un microbiólogo depende del microorganismo que está

cultivando y el porqué de dicho cultivo. Los microorganismos presentan una

enorme variedad de requerimientos nutricionales. Se

utiliza un medio mínimo para determinar los requerimientos nutricionales de un

organismo y un medio rico si se desea obtener masa celular de una forma rápida.

Los medios se pueden formular para el desarrollo de una especie o para

distinguir entre especies o cepas. Por tanto, los medios se clasifican en

definidos, complejos o indefinidos, selectivos, diferenciales, selectivos –

diferenciales y de enriquecimiento, dependiendo de su composición y uso. Un

medio definido es aquel del cual conocemos su composición química exacta,

porque ha sido preparado a partir de compuestos químicos

puros. Escherichia coli es capaz de crecer en un medio

químicamente definido, de composición bastante sencilla. Este

microorganismo requiere una fuente de carbono orgánica (por ejemplo, glucosa),

pero puede obtener el resto de los nutrientes esenciales a partir de sales

minerales.

En cambio, otros organismos, denominados exigentes, requieren medios

químicamente muy complejos. Por ejemplo, la bacteria Leuconostoc

citrovorum es extraordinariamente exigente ya que requiere un medio con

muchos ingredientes. Los medios definidos se usan generalmente para realizar

estudios genéticos, pero sus inconvenientes a menudo sobrepasan sus ventajas.

Así, se requiere un tiempo considerable para preparar un medio definido y las

bacterias crecen más despacio en ellos. Además, no conocemos los requerimientos

nutricionales de todas las bacterias y, por tanto, no siempre pueden

utilizarse. Los medios complejos, se preparan a partir de extractos de

productos naturales tales como carne, sangre, caseína (la proteína de la

leche), levaduras o soja. Un medio líquido complejo se denomina caldo. La

caseína u otras proteínas que se añaden a los medios son usualmente

hidrolizadas con enzimas o en medio ácido, para hacerlas más solubles y, por

tanto, más fáciles de utilizar nutricionalmente. Una hidrólisis parcial rompe

las proteínas en péptidos. Una hidrólisis total las degrada hasta aminoácidos.

A las proteínas parcialmente hidrolizadas se les denomina peptonas. Entre las

peptonas comerciales se encuentra la proteosa – peptona, la triptona y la

triptosa. A la caseína totalmente hidrolizada se le denomina hidrolizado

de caseína. Los diversos componentes de

un medio complejo se venden como polvos deshidratados. También existen ya

cientos de mezclas complejas que se comercializan como medios complejos

específicos. Uno de estos medios es el caldo nutritivo, probablemente el

medio complejo que más se utiliza. Cuando este medio se solidifica

con agar, se denomina agar nutritivo. Generalmente se prefiere

la utilización de los medios complejos, ya que son fáciles de

preparar y permiten un crecimiento rápido de los microorganismos. Un medio

selectivo favorece el crecimiento de ciertos microorganismos,

mientras suprime el crecimiento de otros. Los medios selectivos se

utilizan para aislar especies particulares a partir de una mezcla compleja. Por

ejemplo, se utiliza un medio selectivo, para aislar Salmonella

typhi, agente causal de la fiebre tifoidea, a partir de heces donde

existen cientos de microorganismos diferentes. Algunos medios son

selectivos porque contienen un producto químico, como la azida sódica, el

telurito potásico o el cristal violeta, que inhiben el desarrollo de

algunos microorganismos pero no de otros.

El agar SPS (denominado de esta forma

porque contiene sulfadiazina y sulfato de polimixina) se utiliza para

identificar Clostridium botulinum, agente causal de una grave

intoxicación alimentaria. El medio SPS permite el crecimiento de esta bacteria,

pero inhibe el de otras especies de Clostridium. otros medios de cultivo

selectivos utilizan un valor extremo de pH o una fuente de carbono

poco común. Los medios diferenciales se utilizan para

identificar las colonias de un determinado microorganismo. Por ejemplo, para

identificar Streptococcus pyogenes, la bacteria que causa la

escarlatina, se utiliza el medio de agar sangre es un agar que contiene

hematíes. Las colonias de esta bacteria muestran a su alrededor una zona

transparente debido a que producen hemólisis (muerte y lisis de los

hematíes). Escherichia coli y las bacterias relacionadas con

ella se identifican en medios con un indicador de pH porque originan productos

metabólicos ácidos, que cambian el color del indicador y por tanto de sus

colonias. Algunos medios son selectivos y diferenciales al mismo tiempo. El

agar MacConkey es un ejemplo de medio selectivo – diferencial, utilizado para

detectar cepas de Salmonella y Shigella, bacterias

entéricas (del intestino) que causan disenterías. Cualquier muestra de heces

enviada al laboratorio esta plagada de bacterias pertenecientes a muchas

especies. El agente selectivo del MacConkey actúa como una especie de tamiz

grosero que disminuye el campo de identificación. El cristal violeta y las

sales del medio inhiben el crecimiento de la mayoría de las bacterias

Gram positivas (Salmonella y Shigella son Gram

negativas). A partir de aquí, el componente diferencial del medio, en este

caso la lactosa, comienza a ser

importante. Salmonella y Shigella no fermentan la lactosa,

pero la mayor parte de las enterobacterias sí lo hacen. Por

tanto, las colonias de estas dos bacterias serán rojas, mientras que las

restantes no lo serán. Un medio de cultivo se

formula para suministrar todos los nutrientes que un microorganismo necesita

para crecer, pero esto no es suficiente. En el laboratorio, también es

preciso aportar las condiciones ambientales adecuadas. Tanto la

temperatura como el pH deben estar dentro del intervalo apropiado; con respecto

al oxígeno, según el caso, será aportado o eliminado. En la

rutina diaria del trabajo de microbiología de agua y alimentos, y reglamentadas

por los principales Organismos de Control Internacionales (CODEX ALIMENTARIUS,

ICMSF, AOAC) y Nacionales (CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO), se llevan a cabo las

siguientes marchas de investigación y aislamiento de patógenos, de acuerdo a lo

legislado como “Criterios Microbiológicos” para cada alimento en particular y

que serán descriptas e ilustradas en los blogs que se renovarán a continuación.

"SOMOS LO QUE HACEMOS REPETIDAMENTE. EXCELENCIA, POR LO TANTO, NO ES UN ACTO SINO UN HÁBITO"

ARISTOTELES

LEGALES: El autor no asume responsabilidad alguna por la descarga, copia, distribución, modificación o alteración de los contenidos publicados, sean propios del mismo o de terceros, los cuales pudieren estar protegidos por Copyright, Derechos de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, o relacionados. La Bibliografía del tema expuesto y el crédito fotográfico está en poder del Autor y no se publica dada su extensión, pero se enviará por mail al interesado que la solicitare debidamente fundamentada.

Muchas personas pensarán que las matemáticas solo se usan en el colegio o la universidad http://bibliotheque-du-capucin.com/

ResponderBorrar