Las Enfermedades transmitidas por los alimentos (Parte 17)

Más de una vez Ud. habrá dicho: “Debe ser algo que comí”, “Algo me cayó mal” ó “Me dio un ataque de hígado”, luego de haber estado con diarreas, vómitos, dolor de cabeza ó cólicos. Lo más probable es que sí; algo le cayó mal, y no precisamente lo que comió, sino, lo que no vio al ingerir ese alimento, ya que éste tenía el aspecto de estar sano, pero...no fue así.- Lo que usted sufrió fue una Enfermedad Transmitida por los Alimentos (ETA)

LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (Parte 17)

ETA(s)

PRODUCIDAS por MICOTOXINAS

Las micotoxinas pueden contaminar los alimentos y/o los piensos, y las

materias primas utilizadas para su elaboración, de forma tal que, al consumir

dichos alimentos o piensos contaminados, origina en el ser humano y en los

animales un trastorno toxicológico denominado micotoxicosis. La gravedad de las

micotoxicosis depende de una serie de factores: Toxicidad de la micotoxina,

biodisponibilidad y concentración de la misma en el alimento, sinergismos entre

las micotoxinas presentes en el mismo alimento, o en varios alimentos

componentes de la dieta del consumidor, cantidad de alimento consumido,

continuidad o intermitencia en la ingestión del alimento contaminado, peso del

individuo, edad y estado fisiológico del mismo. Aunque, se reconozcan como

micotoxinas 800 compuestos, sólo 30 tienen propiedades tóxicas de importancia,

variando la toxicidad de unas a otras, pero las más tóxicas son la Aflatoxina

B1, la Ocratoxina A y la Zearalenona por su genotoxicidad (alteración material

genético) y carcinogeneidad. Además, es de especial importancia la Aflatoxina

M1, micotoxina derivada de la Aflatoxina B1, que es excretada en la leche de

las hembras de los mamíferos por ingesta de piensos contaminados. Las

micotoxinas son contaminantes químicos producidos por una serie de hongos que

atacan los cultivos en campo, principalmente de cereales, frutos secos y

frutas. Pueden entrar en la cadena alimentaria de forma directa a través del

consumo de cereales, frutos secos y frutas, y sus productos elaborados, o de

forma indirecta a través del consumo de productos de origen animal (carne,

huevos y leche) como consecuencia del consumo de pienso contaminado.

Son

sustancias producidas por ciertos hongos pertenecientes principalmente a los géneros

Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Suelen encontrarse en una gran variedad de

productos agrícolas, y son los contaminantes naturales de los alimentos más

extendidos a nivel mundial. Son altamente tóxicos, producen mutaciones

(mutágenos), producen cáncer (cancerígenos), malformaciones en los fetos

(teratógenos) y disminuyen la inmunidad (inmunosupresores). Debido a su gran

variedad de efectos tóxicos, y sobre todo a su extrema resistencia al calor

(termorresistencia), la presencia de las micotoxinas en los alimentos es

considerada de alto riesgo para la salud humana y de los animales. La

contaminación de los alimentos con micotoxinas depende de las condiciones

ambientales, que pueden propiciar el crecimiento del hongo y por ende la

producción de las toxinas. Por tanto, la mayoría de los productos agrícolas

pueden ser susceptibles de contaminación casi en cualquier momento, desde su

producción en el campo, durante la cosecha, en el transporte y en el

almacenamiento. La información respecto a la incidencia y los niveles de

contaminación por micotoxinas en los alimentos está limitada por muchos

factores, entre ellos los recursos disponibles para realizar investigaciones,

las facilidades de los laboratorios para llevar a cabo los análisis, lo

adecuado de los procedimientos de muestreo y la sensibilidad de los métodos de

cuantificación utilizados.

De la extensa variedad de micotoxinas, alrededor de

una veintena han sido particularmente investigadas, y seis de ellas, se

consideran importantes desde el punto de vista de las toxiinfecciones

alimentarias.

AFLATOXINAS

Las aflatoxinas son metabolitos tóxicos producidos por Aspergillus

flavus o A. parasiticus en los alimentos y piensos. Son probablemente las

micotoxinas más conocidas y las que se investigan más intensamente del mundo.

Las aflatoxinas han sido asociadas a varias enfermedades, tales como

aflatoxicosis, en ganado, animales domésticos y humanos por todo el mundo. La

presencia de aflatoxinas depende de ciertos factores ambientales; y además el nivel

de contaminación variará con la localización geográfica, de las prácticas

agriculturales y agronómicas, y de la susceptibilidad de las instalaciones a la

invasión por parte de los hongos antes de los periodos de cosecha, del

almacenaje, y del procesado. Las aflatoxinas han recibido mayor atención que

cualquier otro tipo de micotoxinas porque han demostrado tener un potente

efecto carcinógeno en animales de laboratorio susceptibles, y efectos

toxicológicos agudos en humanos. Así como la seguridad total nunca se puede

alcanzar, muchos países han intentado limitar la exposición a las aflatoxinas

imponiendo límites en las regulaciones de las instalaciones destinadas a los

alimentos y a los piensos. En la década de los 60, más de 100.000 pavos jóvenes

en granjas de aves en Inglaterra murieron en el transcurso de unos meses debido

aparentemente a una enfermedad nueva, que fue llamada “la enfermedad X del

pavo”. Pronto se encontró que esta dificultad no estaba limitada a los pavos.

Tanto pollos jóvenes como faisanes jóvenes fueron también afectados y se dio

una alta mortalidad. Una encuesta cuidadosa de los primeros brotes mostró que

todo estaba asociado con los piensos, el denominado “Pienso de cacahuete

brasileño”. Una intensa investigación del pienso a base de cacahuete sospechoso

se realizó y pronto se encontró que este cacahuete era altamente tóxico para

las aves de corral y los patos jóvenes con los síntomas de “la enfermedad X del

pavo”. Se hicieron especulaciones durante los 60 respecto a la naturaleza de la

toxina y se sugirió que era de origen fúngico.

De hecho, el hongo productor de

la toxina se identificó como Aspergillus flavus (1961) y a la toxina se le dio

el nombre de Aflatoxina en virtud de su origen A. flavus > Afla. Este

descubrimiento llevó a una que creciera la conciencia acerca de los peligros

potenciales de estas sustancias como contaminantes de alimentos y piensos que

pueden causar enfermedad o incluso muerte en humanos y otros mamíferos. Unos

estudios revelaron que las aflatoxinas las producen principalmente algunas

cepas de A. flavus y la mayoría, si no todas, de cepas de de A. parasiticus. Hay

cuatro aflatoxinas principales: B1, B2, G1, G2. Donde la designación de

aflatoxinas B1 y B2 viene de que bajo la luz ultravioleta exhiben fluorescencia

azul, mientras que las designadas como G se refiere a que muestran en sus

estructuras relevantes fluorescencia amarilla verdosa bajo la luz ultravioleta.

Además, dos de los productos metabólicos, aflatoxina M1 y M2, son contaminantes

directos significativos de alimentos y piensos. Éstos fueron los primeros en

ser aislados de la leche (milk) de animales lactantes alimentados con

preparaciones de aflatoxina; de ahí la designación de M. Estas toxinas tienen

estructuras muy parecidas y forman un grupo único de compuestos heterocíclicos

altamente oxigenados, de forma natural.

Las aflatoxinas normalmente se

desarrollan en los cultivos, en el campo, antes de la cosecha. La contaminación

postrecolección puede ocurrir si el secado de la cosecha se retrasa y mientras

el cultivo está almacenado se permite que la cantidad de agua exceda los

valores críticos para el desarrollo de mohos. Infestaciones de insectos o de

roedores facilitan la invasión de mohos en ciertas instalaciones de almacenaje.

Las aflatoxinas se detectan ocasionalmente en leche, queso, maíz, cacahuetes,

semillas de algodón, nueces, almendras, higos, especias, y gran variedad de

otros alimentos y piensos. Leche, huevos y productos cárnicos, a veces se

contaminan debido a que el animal ha consumido piensos contaminados con

aflatoxinas.

Sin embargo, los bienes con el mayor riesgo de contaminación por

aflatoxina son el maíz, los cacahuetes, y las semillas de algodón. El

crecimiento fúngico y la contaminación por aflatoxinas son consecuencia de las

interacciones entre los hongos, el huésped, y el entorno. La combinación

apropiada de estos factores determina la infección y colonización del sustrato,

y el tipo y la cantidad de aflatoxina producida. Sin embargo, se requiere un

sustrato adecuado para que el hongo crezca y produzca la toxina, aunque los

factores precisos que inician la formación de toxinas no se comprenden bien. La

falta de agua, temperatura demasiado alta, y daños causados por insectos en la

planta huésped son los principales factores que determinan la infección por

mohos y la producción de toxinas. De forma similar, las diferentes etapas de

crecimiento del cultivo, la poca fertilidad, grandes densidades de cultivo, y

la competitividad entre hierbas, se han asociado a un crecimiento fúngico y a

una producción de toxinas mayor. La formación de aflatoxinas también se ve

afectada por el crecimiento asociado de otros mohos y microbios. Por ejemplo,

la contaminación con aflatoxinas antes de la cosecha en cacahuetes y maíz se ve

favorecida por las altas temperaturas, periodos de sequía prologados y alta

actividad de insectos, mientras que la producción de aflatoxinas después de la

cosecha en cacahuetes y maíz se ve favorecida por temperaturas cálidas y

humedad alta.

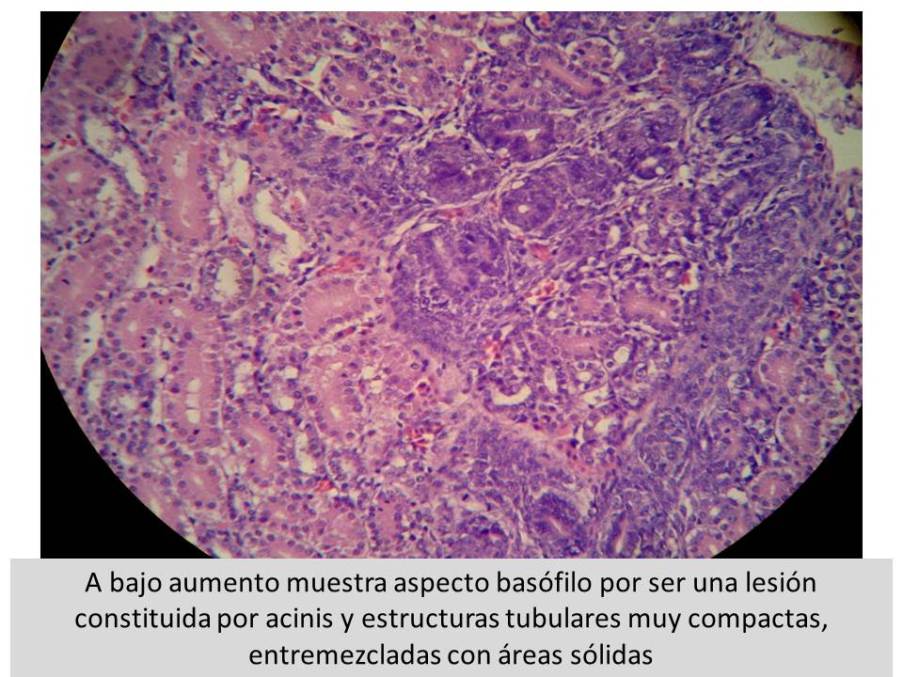

Los brotes de aflatoxicosis en animales de granja se notifican en

muchas partes del mundo. En estos brotes, principalmente es el hígado el que se

ve afectado, incluso en estudios experimentales con animales, incluyendo

primates no humanos. Las lesiones agudas de hígado, caracterizadas por la

necrosis de los hepatocitos y la proliferación biliar, y las manifestaciones

crónicas pueden incluir fibrosis. Un nivel de aflatoxina en el pienso tan bajo

como 300 μg/kg puede inducir aflatoxicosis crónica en cerdos en 34 meses. La

aflatoxina B1 es un carcinógeno del hígado en al menos 8 especies entre las que

se incluyen primates no humanos. Se han establecido relaciones dosis respuesta

en estudios con ratas y truchas arco iris, con un 10% de incidencia en tumores

que son esperables en niveles de aflatoxina B1 de 1 μg/kg, y 0.1 μg/kg,

respectivamente. En algunos estudios se han observado carcinomas de colon y de

riñón en ratas tratadas con aflatoxinas. La toxicidad aguda y la

carcinogenicidad de las aflatoxinas es mayor en ratas macho que en hembras;

puede que las implicaciones hormonales sean las responsables de esta diferencia

ligada al sexo. El estado nutricional de los animales puede modificar la

expresión tanto de la toxicidad aguda, como de la carcinogenicidad, o de ambas.

Hay poca información acerca de la asociación de la hepatoxicidad aguda en el

hombre con respecto a la exposición a aflatoxinas, pero se han encontrado casos

de daño agudo del hígado que posiblemente puedan ser atribuidos a aflatoxicosis

agudas.

Un brote de hepatitis aguda en distritos adyacentes de dos estados

vecinos en el noroeste de India, que afectaron a varios cientos de personas,

aparentemente estaban asociados con la ingestión de maíz altamente contaminado.

Algunas de estas muestras contenían niveles de aflatoxina en el rango de mg/kg,

en el que el mayor nivel registrado fue de 15 mg/kg. El cáncer de hígado es más

común en algunas regiones de África y del sudeste asiático que en otras partes

del mundo, y cuando se considera la información epidemiológica junto con los

datos de experimentación en animales, parece que una mayor exposición a las

aflatoxinas puede incrementar el riesgo de cáncer primario de hígado. Datos

conjuntos de Kenia, Mozambique, Swazilandia, y Tailandia muestran una

correlación positiva entre la ingesta diaria de aflatoxina con la dieta (en el

rango de 3.5 a 222.4 ng/kg de masa corporal por día) y la tasa bruta de

incidencia de cáncer primario de hígado (en el rango de 1.2 a 13.0 casos por

100 000 personas por año). También hay alguna evidencia de la circunstancia

vital en la etiología de la enfermedad. En vista de la evidencia que concierne

a los efectos, particularmente al carcinógeno, de las aflatoxinas en varias

especies animales, y en vista de la asociación entre los niveles de exposición

y la incidencia en humanos de cáncer de hígado observada en algunas partes del

mundo, la exposición a aflatoxinas debería mantenerse tan baja como sea posible

en la práctica. Los niveles de tolerancia para los productos alimenticios que

se han establecido en varios países deberían entenderse como una herramienta

para facilitar la implementación de los programas de control de las

aflatoxinas, y no como unos límites de exposición que necesariamente aseguran

la protección de la salud. La Agencia Internacional para la Investigación en

Cáncer clasificó a las aflatoxinas en el grupo 1 como sustancias (o mezclas)

con alto poder cancerígeno en humanos.

La manera más eficiente de controlar la presencia de las aflatoxinas en

los alimentos es evitar su formación. Prevenir la producción de las aflatoxinas

en el campo no es tarea fácil; sin embargo, el riesgo se puede reducir mediante

el uso de algunas prácticas culturales agronómicas desfavorables para el

establecimiento del hongo en la mazorca. Por el contrario, la producción de las

aflatoxinas durante el almacenamiento es un problema tecnológico, el cual puede

solucionarse secando apropiadamente el grano antes del almacenamiento. La

producción de aflatoxinas es un problema serio de salud pública asociado a

materiales como el maní, pistachos, semillas del algodonero, nueces y copra

(médula del coco). Pero es sobre todo un problema en el maíz, por su amplio uso

en la alimentación humana y animal. Los alimentos con relativamente bajo riesgo

de contaminación con aflatoxinas son las almendras, pasas, higos y especias. De

estas últimas, las que han mostrado una mayor incidencia de contaminación con

aflatoxinas son los chiles, pimentones y el jengibre. Los frijoles, soja,

sorgo, trigo, avena y arroz son moderadamente susceptibles a la contaminación.

Ocasionalmente, las aflatoxinas también contaminan granos de cacao, la linaza,

las aceitunas, semillas de calabaza y girasol y el ajonjolí. Es casi imposible

eliminar completamente las aflatoxinas de los alimentos mediante su

procesamiento. Por consiguiente, al igual que otros carcinógenos, se sugiere

que los niveles en los alimentos sean lo más bajos tecnológicamente posible. Durante

el proceso de la nixtamalización del maíz para la elaboración de tortillas se

ha reportado una aparente reducción (60 a 90 por ciento) en los niveles de

aflatoxinas.

Sin embargo, también se ha sugerido que la acidificación puede

revertir la reacción, tal y como puede ocurrir en el tracto digestivo humano

durante la digestión. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los

Estados Unidos (FDA), estableció en 1977 un límite permisible de 20 microgramos

por kilogramo para las aflatoxinas totales en los alimentos destinados al

consumo humano. Sin embargo, en algunos países europeos se han establecido

límites de tolerancia más estrictos, específicamente para la AFB1,

reglamentando 5 microgramos por kilogramo para los alimentos destinados tanto

al consumo humano como animal.

FUMONISINAS

Las fumonisinas son un grupo de al menos 15 micotoxinas producidas

principalmente por los hongos Fusarium verticilliodes y F. proliferatum, las

cuales se en cuentran frecuentemente en todas las re giones productoras de maíz

a nivel mundial. Existen al menos tres fumonisinas de ocurrencia natural: se

conocen como FB1, FB2 y FB3. La FB1 es siempre la más abundante, seguida por la

FB2 y la FB3. Generalmente estas toxinas se encuentran en los alimentos en

concentraciones de partes por millón (miligramos por kilogramo). Este tipo de

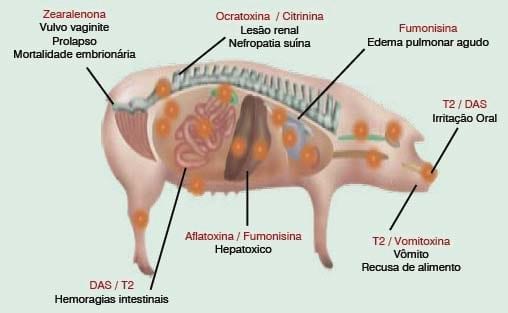

micotoxinas producen una gran variedad de efectos en los animales;

leucoencefalomalacia (reblandecimiento de la sustancia blanca del cerebro) en

equinos, edema (hinchazón) pulmonar en porcinos, así como toxicidad del riñón

(neurotoxicidad) y cáncer de hígado en ratas. Su efecto en humanos ha sido

difícil de determinar; sin embargo, se han asociado con una alta incidencia de

cáncer de esófago y con la promoción de cáncer hepático en ciertas áreas

endémicas de China. Con base en la evidencia toxicológica disponible, la

Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer clasificó a las

fumonisinas B1 y B2 en el grupo 2B. Al parecer las fumonisinas se hallan en

cualquier región en donde se cultive maíz, exceptuando algunas áreas frías, que

pueden escapar ligeramente al problema de esta contaminación. Algunos de los

alimentos procesados para consumo humano que frecuentemente presentan

contaminación con fumonisinas son las harinas de maíz, las hojuelas de maíz y

la sémola.

Por el contrario, los productos que suelen presentar bajos niveles

de estas toxinas son el arroz, los frijoles, el sorgo, la cerveza y las

especias. Las fumonisinas son relativamente estables y no son destruidas por

tratamientos con calor moderado. Luego del tratamiento del maíz con hidróxido

de calcio (nixtamalización) no se han detectado fumonisinas en las tortillas;

sin embargo, debe ponerse atención a los productos degradados como la

fumonisina hidrolizada, la cual puede ser tan tóxica como el compuesto

original. Existen diferencias entre países respecto al límite de tolerancia

establecido para las fumonisinas. Se ha propuesto 5 miligramos por kilogramo

para proteger a los animales más susceptibles, como los caballos, y 50

miligramos por kilogramo para cerdos.

Sin embargo, pocos países han establecido

límites de tolerancia para alimentos destinados al consumo humano, entre Las

micotoxinas: contaminantes naturales de los alimentos Los productos agrícolas

pueden contaminarse con micotoxinas, compuestos tóxicos producidos por hongos,

en cualquier momento, desde su producción en el campo, durante la cosecha, en

el transporte o en el almacenamiento. Un alimento invadido por hongos no

siempre contendrá micotoxinas. A la inversa, no debe asumirse que los alimentos

con bajas cuentas de hongos estén libres de micotoxinas. El uso de técnicas de

manejo del maíz en el campo, puede ayudar a aminorar el problema de la

contaminación por micotoxinas; sin embargo, nunca ofrecerán una solución total.

ellos Suecia, que permite 1 miligramo por kilogramo para la suma de las

fumonisinas B1 y B2 en el grano de maíz.

OCRATOXINAS

Las ocratoxinas son micotoxinas que afectan el sistema nervioso

(neurotóxicas) y pueden causar cáncer de riñón (nefrocancerígenas).

Son

producidas por el hongo Penicillium verrucosum en regiones con clima frío, y

por algunas especies de Aspergillus (como A. ochraceus) en regiones con clima

tropical. La mayoría de estos hongos producen principalmente ocratoxina A y

raras veces ocratoxina B. La Agencia Internacional para la Investigación en

Cáncer (IARC) clasificó a la ocratoxina A en el grupo 2B, como una sustancia

posiblemente cancerígena en humanos. Las ocratoxinas, son moléculas

moderadamente estables y por tanto suelen resistir la mayoría de los procesos

de elaboración de los alimentos, como el hervido, el tostado, el horneado, el

freído y la fermentación. Se estima que la ingesta diaria de este tipo de

micotoxinas en humanos se encuentra entre 0.7 y 4.7 nanogramos (milmillonésimas

de gramo) por kilogramo de peso corporal. De ella, cerca del 50 por ciento es

atribuida al consumo de cereales y sus productos derivados. La ocurrencia

natural de la ocratoxina A es evidente en la mayoría de los cereales como maíz,

trigo, cebada, sorgo, arroz, avena y centeno. Sin lugar a duda la ocurrencia de

este tipo de micotoxina está asociada con las condiciones climáticas, y sobre

todo con las condiciones de cosecha y manejo poscosecha de los granos. Las

concentraciones usualmente encontradas están por debajo de los 50 microgramos

(milésimas de gramo) por kilogramo; sin embargo, se pueden presentar niveles

más altos, sobre todo cuando los productos son almacenados bajo condiciones

inadecuadas.

Las ocratoxinas también se han encontrado en otros alimentos como

los frijoles, la soja, el café, las nueces, los frutos secos, el cacao, los

jugos y los vinos de uva, la cerveza y en algunas especias. La OMS, establece

un límite máximo de tolerancia de 5 microgramos por kilogramo para los cereales

no destinados al consumo humano; 3 microgramos por kilogramo para los

destinados al consumo humano; 3 microgramos por kilogramo para los granos de

café tostado; 10 para el vino procedente de frutos deshidratados; 2 para los

granos de cacao; 0.5 para el vino de mesa y los jugos de uva, y 0.2 microgramos

por kilogramo para la cerveza. La ocratoxina A, el compuesto principal, se

ha encontrado en más de 10 países, entre ellos Europa y Estados Unidos. La

ocratoxina producida por Aspergillus parece estar limitada por condiciones de

alta humedad y temperatura. Sin embargo, algunas especies de Penicillium pueden

producir ocratoxina a temperaturas menores de los 5°C. Se ha encontrado en el

maíz, la cebada, el trigo y la avena, sin embargo, la presencia de ocratoxina B

es poco común. Residuos de ocratoxina A han sido identificados en los tejidos

de cerdos en mataderos. Se ha demostrado, bajo condiciones experimentales, que

estos residuos aún pueden ser detectados en los tejidos de los cerdos un mes

después de haber sido expuestos a esta toxina. Los efectos toxicológicos de la

ocratoxina A han sido estudiados extensamente en un gran número de estudios experimentales

usando animales. Todos los animales estudiados hasta ahora han sido

susceptibles a la ocratoxina A administrada vía oral, pero en diferentes

grados. Altos niveles de ocratoxina A mostraron cambios en los riñones, otros

órganos y en los tejidos.

No obstante, sólo se observaron lesiones renales a

niveles de exposición idénticos a los que ocurren ambientalmente. En alimentos

para animales niveles tan bajos como 200 μg/kg produjeron cambios renales

durante el transcurso de 3 meses en ratas y cerdos . Casos en el campo que

presentan nefropatía inducidos por ocratoxina A se presentan por lo general en

cerdos y aves de corral. La ocratoxina A es teratogénica en ratones, ratas y

hamsters. La ocratoxina B, raramente encontrada como contaminante natural, es

menos tóxica; las demás ocratoxinas nunca han sido descubiertas en productos

naturales. El potencial nefrotóxico de la ocratoxina A ha sido bien documentado

en base a estudios experimentales hechos en alimentos para animales a niveles

de 200 μ g/kg, causando nefropatía en cerdos y ratas. Niveles más bajos aún no

han sido estudiados. Casos de nefropatía inducida por ocratoxina A en animales

de granja han sido reconocidos desde hace algún tiempo. Esta toxina ha sido

encontrada en una variedad de productos alimenticios. En productos básicos

usados como alimento para animales se han encontrado niveles de 27 mg/kg. En el

caso de alimentos para consumo humano los niveles han estado alrededor de 100 μ

g/kg. En una zona donde la nefropatía endémica era prevalente en la población,

los alimentos producidos en el hogar estaban contaminados con ocratoxina A con

mayor frecuencia que áquellos de las áreas de control. Sin embargo, el consumo

total de ocratoxina.

A por el ser humano no ha sido determinado todavía. Por lo

tanto, hoy en día no existe evidencia de que la ocratoxina A esté relacionada

con enfermedades humanas.

PATULINAS

La patulina es un compuesto tóxico producido por una gran variedad de

especies de hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium.

De ellos, P.

expansum es el más importante, pues es un contaminante común de las manzanas y

otros frutos. Se ha reportado que la patulina posee actividad antibiótica, la

cual ha sido eva luada en humanos para probar su utilidad en el tratamiento de

los resfríos comunes; sin embargo, su efectividad aún no ha sido claramente

demostrada debido a que es altamente irritante al estómago y además suele

ocasionar náuseas y vómito. La Agencia Internacional para la Investigación en

Cáncer clasificó a la patulina en el grupo 3. Bajo ciertas condiciones de

laboratorio, la patulina se ha logrado producir en manzanas, jugo de uva,

cereales y en algunos quesos. Sin embargo, en situaciones naturales, la

patulina es un contaminante típico de las manzanas, del jugo y de la sidra.

Otros productos a base de manzanas, como tartas y mermeladas, también suelen

contener pequeñas cantidades. Ocasional mente la patulina ha sido encontrada en

frutos con pudrición espontánea como plátanos, peras, piñas, duraznos y tomates;

sin embargo, los niveles reportados generalmente han sido relativamente bajos.

Generalmente,

la patulina no se encuentra en bebidas alcohólicas ni en vinagre; sin embargo,

se la ha encontrado en la sidra dulce (la cual se combina con jugo de manzana

no fermentado). Además, se sabe que la patulina es degradada por el dióxido de

azufre (SO2), el cual se emplea comúnmente como conservador en los jugos de

frutas y otros alimentos. La patulina no ha sido sujeta a regulación en la

mayoría de los países; sin embargo, la calidad del jugo de fruta (manzana) es

controlada por algunos de ellos, que han establecido una concentración máxima

de 50 microgramos por litro.

TRICOTECENOS

Los tricotecenos son unas toxinas que pertenecen a un grupo de

compuestos químicos cercanos entre sí producidos por varias especies de

Fusarium, Cephalosporium, Myrothecium, Trichoderma y Stachybotrys.

Se han

detectado cuatro tricotecenos (Toxina T2, nivalenol, desoxinivalenol (DON), y

diacetoxiscirpenol) como contaminantes naturales en un pequeño número de

muestras alimentarias. El desoxinivalenol es el más común, pero menos tóxico de

estos compuestos. Los tricotecenos son inhibidores fuertes de la síntesis de

proteínas en las células de mamíferos. Sin embargo, el desoxinivalenol recibe

su nombre común, vomitoxina, por los vómitos que normalmente acompañan en

envenenamiento por tricotecenos. El DON es, probablemente, el tricoteceno que

más frecuentemente se detecte, y la toxina es producida por F. graminearum y F.

culmorum . Las dos especies de Fusarium son patógenos vegetales, y causan

brotes de golpe blanco del trigo. Los brotes más serios de la enfermedad

ocurren en años con lluvias intensas durante la estación de florecimiento. En

una media mundial, el DON se ha encontrado en un 57% de las muestras de trigo,

40% de maíz, 68% de las muestras de avena, 59% de cebada, 48% de las muestras

de centeno y 27% de las muestras de arroz analizadas. También se encontró DON

en productos a base de trigo y de maíz, como por ejemplo en harina, pan y

cereales para el desayuno. Las concentraciones de DON en muestras de cereales

aleatorias mostraron una gran variación anual, con concentraciones que variaban

desde por debajo de los límites de detección 550 μg/kg) hasta más de 30 mg/kg.

El

nivalenol es más común en Europa, Australia y Asia que en América. Los niveles

tanto de cantidad media como de incidencia de muestras positivas en nivalenol

son más bajas que las de DON. La toxina T2 se ha encontrado en muchos productos

diferentes, pero normalmente en cantidades muy pequeñas. Se ha informado en

Rusia de un posible papel de los tricotecenos en la enfermedad humana Aleukia

Tóxica Alimentaria (ATA). La enfermedad ha sido seguida desde el siglo XIX, y

se dio un brote fuerte en el distrito de Orenburg durante 1942 y 1947, donde

100 000 personas murieron. La enfermedad se atribuyó al consumo de trigo

almacenado al aire libre, infectado con Fusarium La enfermedad se caracterizaba

por causar puntos en la piel, angina necrótica, leucopenia extrema, y múltiples

hemorragias y agotamiento de la médula ósea. Más tarde se vio muestras aisladas

de Fusarium sporotrichioides y F. poae de trigo, producían toxina T2 y estaban

relacionadas con los tricotecenos (Yagen & Joffe, 1976). También se

observaron síntomas similares a los que mostraban los pacientes que sufrían

ATA, en animales expuestos a dosis tóxicas y agudas de toxina T2. Los

tricotecenos también se han asociado a brotes de desórdenes gastrointestinales

humanos en Japón. La toxicidad de los tricotecenos es caracterizada por

alteraciones gastrointestinales como vómito y diarrea; además, este grupo de

micotoxinas son extremadamente tóxicas a nivel celular (citotóxicas) así como

altamente inmunosupresoras.

A la fecha, ha identificado a poco más de 150 diferentes

tricotecenos; sin embargo, la información de su ocurrencia natural en los

alimentos es escasa, y generalmente se refiere al desoxinivalenol (vomitoxina),

al nivalenol y a la toxina T-2. La Agencia Internacional para la Investigación

en Cáncer identificó al desoxinivalenol, al nivalenol, y a la fusarenona X en

el grupo 3. La legislación de los tricotecenos existe solamente en pocos

países, ya que estos compuestos se presentan en los alimentos como una mezcla

de toxinas (con diferentes grados de toxicidad) y sobre todo a diferentes

concentraciones. Dijimos anteriormente, que el Desoxinivalenol (DON), es uno de

los 150 compuestos conocidos como tricotecenos, y su toxicidad ha sido difícil

de relacionar con los resultados experimentales de situaciones reales, debido a

que generalmente se presenta acompañado de otros tipos de tricotecenos. En

particular, la toxicidad del desoxinivalenol se caracteriza por vómito y

diarrea, mientras que en una intoxicación aguda puede observarse necrosis en el

tracto gastrointestinal y en los tejidos linfoides. Frecuentemente se detectan

cantidades significativas de desoxinivalenol en maíz, avena, cebada y trigo;

mientras que los niveles más bajos generalmente están asociados a materiales

tales como el triticale (cruza de trigo y centeno), el centeno, el sorgo y el

arroz. El desoxinivalenol es térmicamente estable y por tanto es difícil de

eliminar una vez formado en los cereales. Sin embargo, es soluble en agua y

puede eliminarse una cantidad considerable en los procesos que involucran el

lavado. La Comunidad Europea estableció un límite para el desoxinivalenol de

0.5 miligramos por kilogramo para los cereales de consumo directo, y 0.75

miligramos por kilogramo para las harinas empleadas como materia prima.

ZEARALENONAS

Este tipo de micotoxina también es conocida como toxina F-2 o ZEN, y es

producida por especies del hongo Fusarium, comúnmente F. graminearum y F.

culmorum.

La zearalenona, un metabolito producido por varias especies del

género Fusarium, ha sido hallada en varios países de Africa y Europa, además de

los EEUU, como un contaminante de origen natural de los cereales,

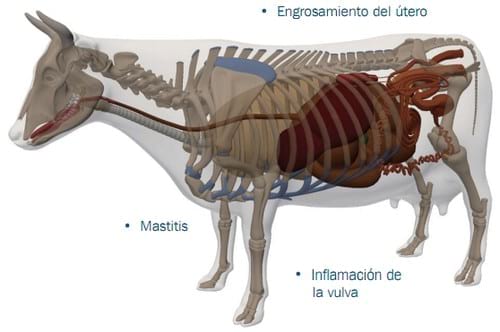

particularmente el maíz. El efecto más importante de la zearalenona es sobre el

sistema reproductivo, causando exceso de producción de estrógenos

(hiperestrogenismo), particularmente en las cerdas. Hay poca evidencia de que

la zearalenona cause cáncer; sin embargo, la evidencia respecto a su capacidad

de causar mutaciones (genotoxicidad) es contradictoria, pues se ha reportado

que es genotóxica en ratones. La mayoría de estos estudios son totalmente

dependientes de la especie evaluada, y por consiguiente se requiere de más

investigación para confirmar que la zearalenona sea un carcinógeno potencial en

humanos. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer identificó a

la zearalenona en el grupo 3, como una sustancia no clasificable como

cancerígena en humanos. La zearalenona se encuentra principalmente en cereales

como maíz, cebada, trigo y arroz. Sin embargo, la contaminación con zearalenona

no se restringe únicamente a esos granos, pues también se la ha encontrado en

cerveza, frijoles, plátanos y soja.

La zearalenona es parcialmente degradada

por el efecto de la temperatura (120-140 grados Celsius) y por tanto siempre

existirá un remanente en el alimento, aun después del procesamiento. Los

límites de tolerancia para esta micotoxina han sido evaluados con base en los

niveles a los cuales no poseen efectos hormonales en las cerdas.

Consecuentemente, se han establecido tolerancias de hasta 1 microgramo por

kilogramo para la mayoría de los cereales. Se ha demostrado que la zearalenona

produce efectos estrogénicos en los animales, encontrándose además casos de un

síndrome estrogénico específico en los cerdos y de infertilidad en el ganado

vacuno en asociación con niveles de consumo de zearalenona de 0.16.8 mg/kg y 14

mg/kg respectivamente. Este compuesto también ha producido malformaciones

congénitas en el esqueleto de las ratas. En algunos países la zearalenona ha

sido hallada en muestras de alimentos preparados a base de maíz (granos y

hojuelas) destinados al consumo humano, en niveles de hasta 70 m g/kg,

correspondientes a dosis 4 x 105 veces más bajas que aquellas

causantes de efectos en monos o ratones estudiados bajo condiciones

experimentales.

Asimismo, en determinadas áreas de África, ocasionalmente han

sido hallados niveles substancialmente altos en la cerveza y las papillas

preparadas a partir del maíz y sorgo contaminados. Hasta el momento, no se ha

reportado ningún efecto adverso debido al consumo de zearalenona en los

humanos. Sin embargo, debe prestarse mucha atención a su estudio, y

considerarse como un posible peligro para la salud cuando las dosis diarias

ingeridas sean tan elevadas como aquellas reportadas para los productos de

fermentación africanos. Estudios realizados in vivo han revelado que la

zearalenona es metabolizada rápidamente en los animales y en los humanos, y

eliminada principalmente bajo la forma de compuestos glucorónicos

hidrosolubles. Además, bajo condiciones experimentales han sido encontradas

formas de zearalenona libres y conjugadas en la leche de las vacas lactantes.

El requerimiento de una dosis oral alta de toxina para provocar tales efectos

es una indicación de que el consumo de los alimentos contaminados por parte del

ganado vacuno no resultará en un peligro para la salud de los humanos.

CONCLUSIONES

Sin lugar a duda las medidas preventivas para reducir la contaminación

de productos agrícolas con hongos toxígenos son la mejor alternativa para

evitar la presencia de las micotoxinas en nuestros alimentos. Esto puede

apoyarse con el desarrollo de variedades resistentes a la contaminación por

micotoxinas, el uso de prácticas agronómicas mejoradas en los cultivos

(empleando densidades de población moderadas, riegos necesarios para que el

cultivo no sufra por estrés de agua y fertilización nitrogenada, entre otras),

así como adecuadas tecnologías poscosecha (minimizando el daño mecánico del

grano durante la cosecha y realizando un secado rápido y efectivo para su

transporte y almacenamiento). La seguridad en los alimentos es un aspecto que

debe enfatizarse; por tanto, es necesario contar con medidas más estrictas de

control por nuestras autoridades, incluso para los alimentos que se producen en

nuestros países. No existe la menor duda de que las micotoxinas son causantes

de enfermedades e incluso de muerte en nuestra población; sin embargo, no

existen estadísticas, ni estudios precisos al respecto. Los efectos tóxicos

agudos de las micotoxinas, solamente son observables en situaciones

excepcionales; por tanto, no hay que olvidar que las micotoxinas también son capaces

de inducir una gran variedad de enfermedades crónicas como el cáncer, resultado

de una exposición a largo plazo por el consumo de alimentos contaminados, aún

con bajos niveles de estas micotoxinas.

|

Efectos tóxicos de las principales micotoxinas y alimentos

implicadosMicotoxina

|

Hongo productor

|

Efectos tóxicos

|

Alimentos implicados

|

|

Aflatoxinas (B1, B2, G1, G2 y M1)

|

Aspergillus

|

Hepatotóxica, inmunotóxica, teratogénica

|

Maíz, arroz, cacahuete, pistachos, nueces, girasol, soja, leche y productos

lácteos, especias

|

|

Ocratoxinas (A)

|

Aspergillus

|

Nefrotóxica, inmunotóxica, teratogénica, mutagénica,

embriotóxica, trastornos neurólogicos

|

Maíz, trigo, cebada, centeno, avena, arroz, uvas, zumo de uvas, vino,

cerveza, café, cacao, regaliz, especias

|

|

Fumonisinas

(B1, B2)

|

Fusarium

|

Neurotóxica, inmunotóxica, nefrotóxica, hepatotóxica

|

Maíz, trigo, soja, cebada, cerveza

|

|

Tricotecenos (Deoxinivalenol, T2 y HT-2)

|

Fusarium

|

Necrosis cutáneas, alteraciones digestivas, hemorragias, taquicardia,

inmunotóxica, hematotóxica, neurotóxica

|

Trigo, maíz, cebada, cerveza, centeno, avena

|

|

Zearalenona

|

Fusarium

|

Efectos estrogénicos, problemas reproductivos

|

Maíz, trigo, cebada, centeno, avena, cerveza

|

|

Patulina

|

Penicilium

|

Trastornos gastrointestinales, neurológicos, nefrotóxica, mutagénica

|

Manzana, zumos y sidra

|

"SOMOS LO QUE HACEMOS REPETIDAMENTE. EXCELENCIA, POR LO TANTO, NO ES UN ACTO SINO UN HÁBITO"

ARISTOTELES

LEGALES: El autor no asume responsabilidad alguna por la descarga, copia, distribución, modificación o alteración de los contenidos publicados, sean propios del mismo o de terceros, los cuales pudieren estar protegidos por Copyright, Derechos de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, o relacionados. La Bibliografía del tema expuesto y el crédito fotográfico está en poder del Autor y no se publica dada su extensión, pero se enviará por mail al interesado que la solicitare debidamente fundamentada.

¡un batido verde! Todo lo que necesitas es una licuadora y 5 minutos. https://isopatent.com/un-batido-verde-perfecto-para-la-lactancia-materna/

ResponderBorrar